この記事の信頼性について

- 京都大学大学院を卒業後、サラリーマンを10年経験。

- 現在は、ブロガーの個人事業主として奮闘中。

- PSIを98点取るなどGoogleからサイト評価を受けたり、月間40件以上のアフィリエイトの成果発生経験があります。

- 読者に有益な情報となり、少しでも読者の日々の生活を明るくできるよう心がけて執筆します。

ブログを600記事書いたら収益はどのぐらいになっているだろう?

PV数も気になる

この悩みを解決できる記事を用意しました。

この記事で紹介する「ブログ600記事のレビュー!【PV数と収益公開】」を読めば、600記事まで毎日更新したら、どれくらい稼げるのか、またどれくらいPVがあるのか分かりますよ。

私が知識0のブログ初心者から始めて、実際に600記事まで書いたときの結果をお伝えしているので、ブログ初心者の方は参考になると思います。

私より結果が出せる可能性がかなりありますよ( *´艸`)

記事前半では「PV数と収益公開」を、記事後半では「600記事のレビュー」について解説しますので、じっくり読んでくださいね。

目次は次の通りです。

・ブログ600記事のPV数と収益公開

・クリック数の推移とPV数

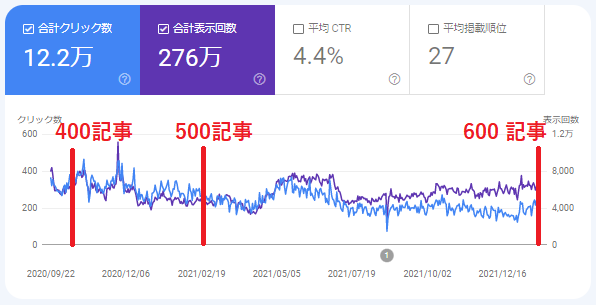

下記に、Google Search Console(通称:サチコ)でのクリック数のグラフを表示しています。

サチコは、Organicの検索でクリックされた回数を表します。

つまり、ユーザーがキーワードを入れて検索し、私の記事を見た回数です。

100記事では、1日あたりのクリック数が10回ほどです。

対して200記事では、1日あたりのクリック数は50回ほどです。

対して300記事では、1日あたりのクリック数は230回ほどです。

対して400記事では、1日あたりのクリック数は400回ほどです。

対して500記事では、1日あたりのクリック数は250回ほどです。

対して600記事では、1日あたりのクリック数は250回ほどです。

29か月目で600記事で、月当たりのPVは9000で、月のページ別訪問者数は8500人でした。

・Adsenseの収益

19か月目500記事時点での月間のAdsense収益は4桁となっています。

29か月目600記事時点での月額のAdsense収益は4桁となっています。

・ブログ600記事のレビュー

気づきは下記。

- ブログ戦略を大きく見直そうと思う

- 雑記ブログを終了しようと思う

- ブログサービスの課金を惜しまない

- ブログは信用が大切である

それぞれ解説していきます。

・ブログ戦略を大きく見直そうと思う

まず振り返りですが、500記事では、

19か月目で500記事で、月当たりのPVは13000で、月のページ別訪問者数は12000人

でした。

500記事ではブログアクセス数に対して停滞を感じていました。

600記事では、

29か月目で600記事で、月当たりのPVは9000で、月のページ別訪問者数は8500人

でした。

600記事時点と500記事時点を比較すると、PVは減じて▲4000で、ページ別訪問者数は▲3500人です。

減少の理由は、

・記事の更新をストップしていたため、普段から読んでくれている人が減った

ということです。

そこで、ブログ戦略を大きく見直しました。

・雑記ブログを終了しようと思う理由

・雑記ブログの良さを生かし切れていない

雑記ブログの良さは、いろんなテーマで書けてたくさん記事がかけること。

だから、いろいろなテーマでアクセスを集めれます。

私は雑記ブログは、ブロガー自信に影響力を付けて、アクセスを集めAdsenseで稼ぐのが王道だと考えています。

なぜなら雑記ブログは、

・様々な属性の読者が集まるからアフィリエイトしにくい

・専門性が低いから、他のブログとの差別化ができない

・記事同志の関連性が低いから読者の回遊率も低い

だからです。

・雑記ブログは稼ぐ上で効率が悪い

雑記ブログは稼ぐ上で効率が悪い。

雑記ブログではアクセス数を稼ぐために多くの記事数が必要になります。

なので、いくら時間ああっても足りない。

現に600記事書いてますが、これまで稼いだのは全部で20万円ほど。

1記事あたり333円になります。

これは少ないですね。

特化ブログならもっと少ない記事数で稼げるようになるでしょう。

・ChatGPTの登場でKnowクエリ記事のアクセスが減ると予想される

AIのチャットであるChat GPTの登場によって、ユーザーはチャット形式で質問を投げかけることができるようになりました。

よく議論に上るのが、検索エンジンはオワコンになるかどうか。

私が考えるに、Knowクエリとよばれるキーワード、例えば「おいしい牛丼の作り方を教えて」みたいな質問は、検索エンジンよりChat GPTの方を利用されると思います。

なので、Knowクエリの記事を大量に作ってAdsenseで収益化するモデルは、厳しくなってくると考えられる。

一方、体験を伴った記事というのは、Chat GPTでは書けない。

なので、今後もアフィリエイトでレビュー記事の需要はあると考えられます。

考えてみてください。

Chat GPTに、「おいしいレストラン教えて」と返ってきた答えより、ブロガーが書いた「東京のおいしいお店10選」の方が読まれると思います。

そんなこともあって、雑記ブログから撤退をします。

・Adsenseよりアフィリエイトで稼ぎたいと思考の変化が生まれた

私は、雑記ブログを運営し、なかなか収益が伸びないことを思うと、アクセスが少なくなるにつれて思考が変化していきました。

「Adsenseよりもアフィリエイトで稼げるようになりたい」

特化ブログなら少ないアクセス数でも成約させることは可能のはず。

後ほど、特化ブログにして、1日30PVで月に5000円の収益が発生したことから、これはあながち間違っていないことが判明します。

・特化ブログを始めた

そもそも、雑記ブログでどんなジャンルを作っていたかというと、

音楽、ブログ運営ノウハウ、自己啓発、英語、フリーランス、副業、面白い話、STEAM教育

でした。

原点回帰です。

ブログが600記事に近づいてきたとき、これまで雑記ブログ1本でやっていましたが、ジャンルを狭めるため、特化ブログを1つくり、一部のジャンルを雑記から特化に移しました。

ちょこ

専門性が出ましたね。

こうして、この「アフィリエイトを専門に取り扱うブログ」が誕生したわけです。

ジャンルを絞って特化ブログにするとSEOに有利だと思う。なぜなら、専門性、権威性、信頼性と呼ばれるEATを高めやすいからです。

・ブログサービスの課金を惜しまない

ブログをやってて気づいたこともあります。

これまで、600記事を書いてきて、何時間使ったのだろう。

ふと思いました。

1記事2時間使ったとしても1200時間です。

時給1000円だとしても、120万円。

すごいですよね。

それもほぼただ働きの状態。

そう考えると、もっとブログに課金するべきだと考えるようになりました。

安いレンタルサーバーを使って、無料のWordPressテーマを使ってそれで1200時間を投下する。

とっても効率悪いと思ったんです。

ちょっと気づくの遅いですよね。

なので、サーバーもマイナーなところから、エックスサーバーに乗り換えました。

また、WordPressテーマも、無料テーマからAffingerに乗り換えました。

また、Affingerでは、有料のプラグインも使うようになりました。

これぐらいしても、まだまだ課金は少ないと思います。

もっと、いい環境でブログを書くべきだと思っています。

・ブログは信用が大切である

ブログを運用して大切なことに気づきました。

「読者のあふれ出す信用が、次の記事を読んだり購買などにつながっていく。」ということです。

自分事で考えてみたんですが、どういう人をフォローしたいか。

それは、その人の考えを継続的に知りたい場合にフォローしますよね。

これは、そのブロガーに信用があるとも言えます。

信用がない人の話は聞こうと思わないじゃないですか。

では、どうすれば信用を得られるのか。

それは、記事の品質を上げること。

読者の悩みが解決されて満足いく記事がかければ、信用が得られます。

また、アドセンス広告を9割以上減らす事。

記事にアドセンス広告があると、ちょっと収益目的みたいで印象悪いですよね。

なので、必要なところに限定してアフィリエイト広告を貼る。

広告を必要とするかは読者の判断に任せよう。

ごり押ししない。

そう決めました。

結果が見えるサイト運営に

ブログでアフィリエイトするならAFFINGER6(WordPressテーマ)がおすすめです。 アフィンガータグ管理マネージャーを使えば、

- どの記事から広告がクリックされたのか

- クリック率

-

【有料級】[AFFINGER6]アフィリエイト広告のクリックの流入経路を特定することで希望が見えた件!

続きを見る

稼ぐに特化したWordPressテーマ

追加プラグインのセット

流入経路を特定して流入を太くする対策ができる

- AFFINGERタグ管理マネージャー4

- PVモニター

- PDFマニュアル「AffiliateRun~なぜ売れないか」

※上記追加プラグインのセットの使用には別売りのAFFINGER6(WordPressテーマ)が必要です

・まとめ「ブログ600記事のレビュー」

ブログ600記事のレビューをしました。

600記事を毎日更新した結果、

- 29か月目で600記事で、月当たりのPVは9000で、月のページ別訪問者数は8500人

でした。

また、収益は4桁でした。

- 600記事時点と500記事時点を比較すると、PVは減じて▲4000で、ページ別訪問者数は▲3500人

です。

ブログの更新を止めたため、アクセスが減じたと考えています。

雑記ブログを終了しようと思います。

その理由は下記。

気づきとしては、

- ブログサービスの課金を惜しまない

- ブログは信用が大切である

です。

今後は、このブログを、ブログ運営やノウハウを発信するブログに特化させます。

100記事ぐらいを目安にしようと思います。

この施策が成功するか、またレビュー記事を書きますので、また、ブログに遊びにきてくださいね!

続きは下記の記事。

ブログの収益化は難しい!失敗経験と少ないPV数でも稼げるようになった理由